家づくりを始める際にとても重要になってくる土地。 土地の広さや形によって、家の間取りや大きさは大きく変わります。しかし、土地を購入する場合も、すでに所有している場合も、その広さを自由に使って家を建てられるわけではありません。土地には「建ぺい率」と「容積率」というルールがあり、「その土地にどれくらいの大きさの建物を建てられるか」を国の法律によって制限されています。多くの方は耳慣れない言葉ですから、「どうやって計算するの?」「どんな条件で変わるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。そこで今回は、一級建築士の視点から建ぺい率・容積率の計算方法や具体例、地域ごとの違いや緩和条件など、知っておくと役立つ情報をわかりやすくご紹介いたします。

建ぺい率・容積率とは?計算方法から緩和条件まで解説

土地を最大限に活かした家づくり

建ぺい率と容積率とは?

建ぺい率と容積率は、どちらも土地に対して建てられる建物の大きさの上限を示す値で、それぞれを割合(%)で表します。

建ぺい率と容積率が設けられた背景には、1923年の関東大震災を契機に都市の防災性を向上させる政策が強化され、建築制限の必要性が認識されたことが挙げられます。特に日本では木造建築が密集した地域が多く、火災が広範囲に拡大するリスクを軽減させたり、建物の過密化を防ぐことで地震などの災害時に避難路や防災空間を確保しやすくするなどの目的で、土地に対して建てられる家の大きさに上限を設けました。

細い路地に面して密集する木造住宅

また、防災の面だけでなく通風や採光を確保する環境保全の面や、景観を守る街づくりの目的でも重要な役割を果たしており、建物の過度な密集を防ぎ調和の取れた町並みを作り上げています。建ぺい率と容積率は、1950年に制定された「建築基準法」(昭和25年法律第201号)において、初めてその規定が導入されました。その後、1968年の「都市計画法」の制定によって、各市区町村が用途地域を定め、用途地域ごとに異なる建ぺい率・容積率が設定されました。

次に、建ぺい率と容積率それぞれの詳細について、さらに詳しくご説明いたします。

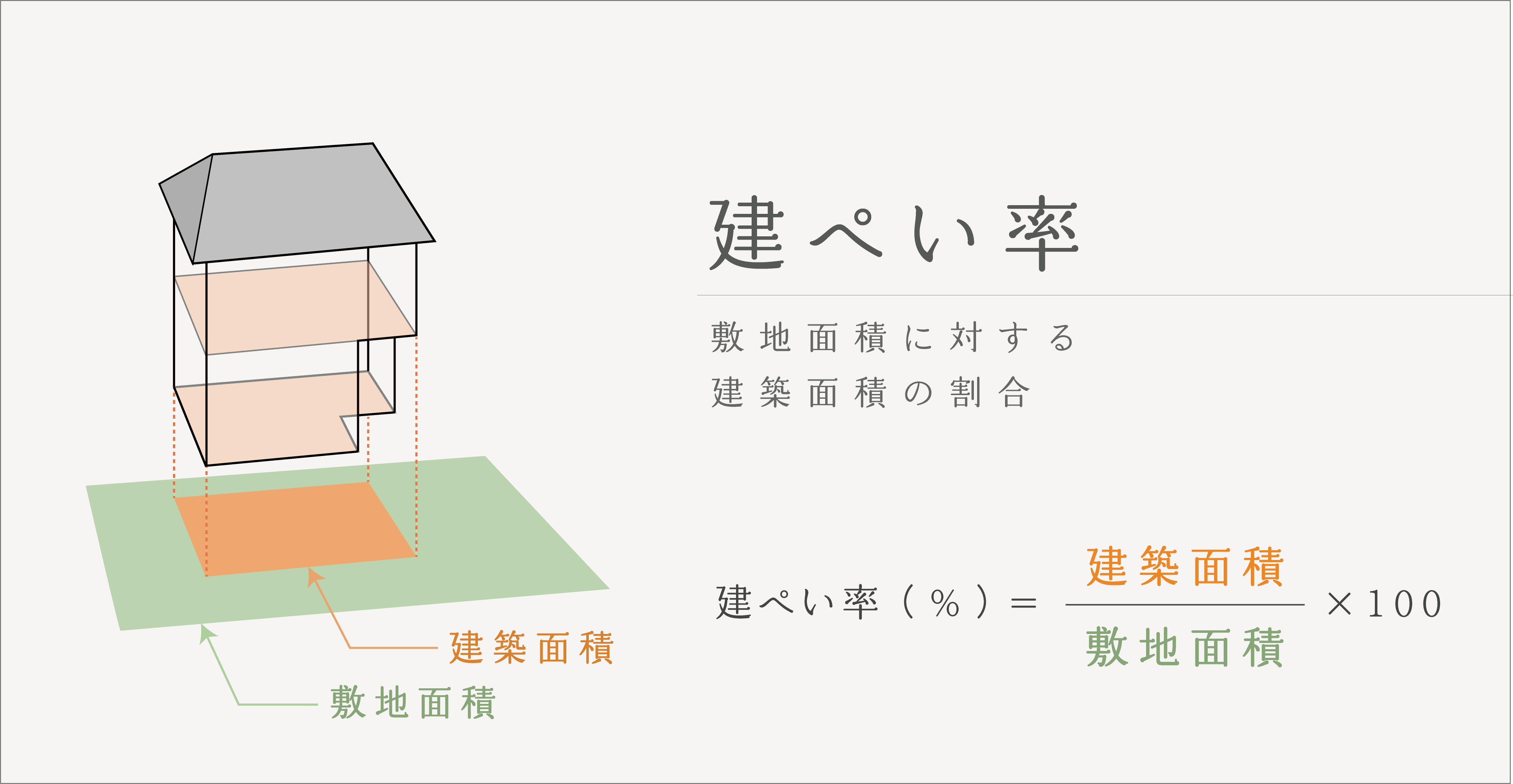

建築面積とは、建物を真上から見たときの面積(水平投影面積)のことを指します。2階建て以上の建物の場合でも、建ぺい率の計算に使用するのは一番広い階の面積のみです。つまり、建ぺい率は建物が敷地内でどれだけの面積を占有しているかを示す値であり、建物の高さや階数に関係なく、一番広い階の面積を基準に計算されます。ただし軒やひさし、ポーチなどの突き出している部分は一定の条件下では建築面積に含まれません。

建ぺい率の具体例として敷地面積が100㎡で建ぺい率が50%の場合、家を建てられる建築面積は最大で50㎡となります。ただし、角地や防火地域内の耐火建築物など、特定の条件下では建ぺい率が緩和される場合もありますので、都度確認する必要があります。建ぺい率の制限を超えると建築確認が下りない、あるいは違反建築物となるリスクがあるため、設計段階で十分な注意が必要です。

建ぺい率を求める計算式は以下の通りです。

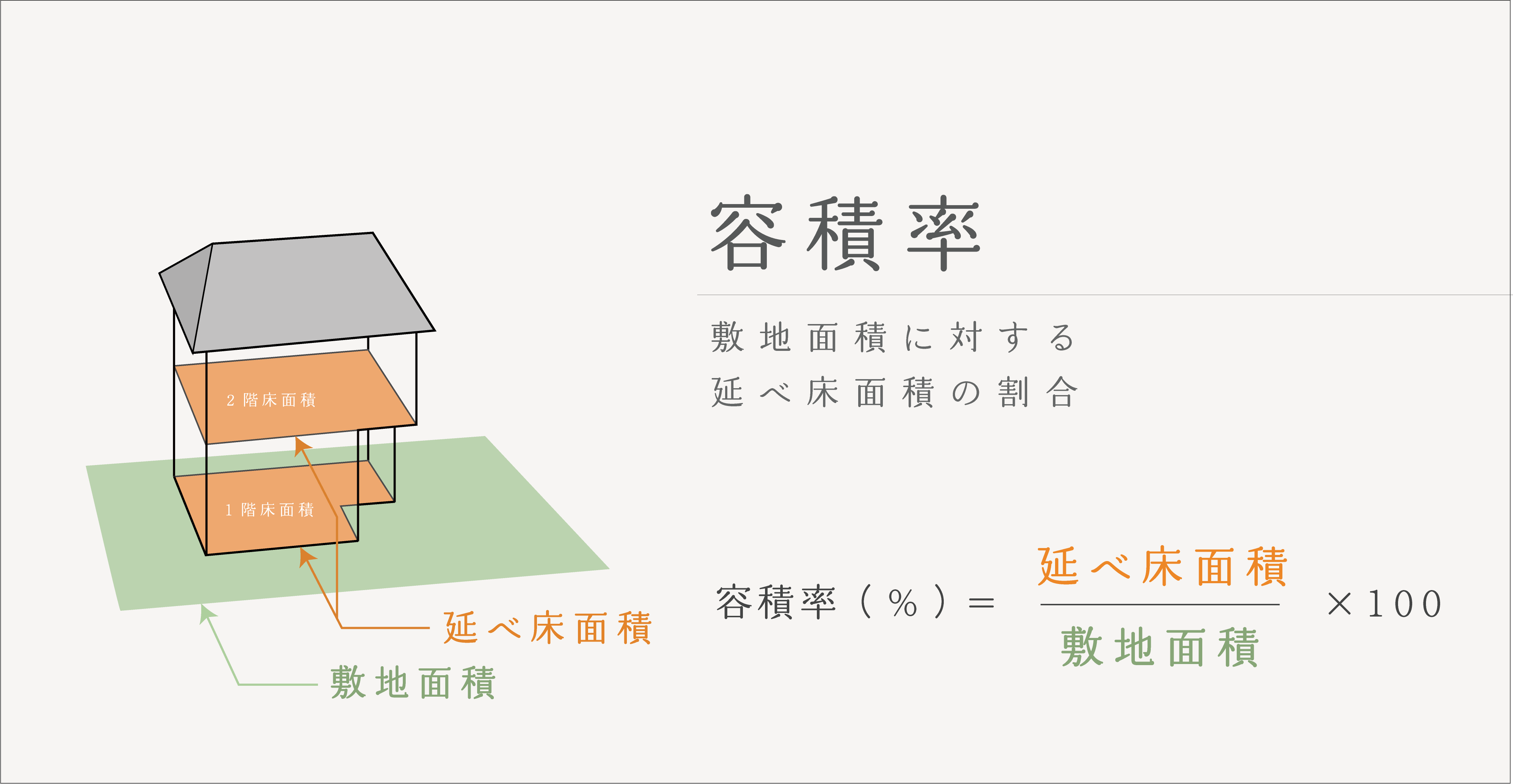

容積率とは、敷地面積に対して延べ床面積が占める割合のことです。

延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計した面積のことで、居住スペースの広さを表す数値です。たとえば、1階の床面積が150㎡、2階の床面積が50㎡の場合、延べ床面積は200㎡となります。つまり、容積率は敷地の広さに対してどれだけの延べ床面積を持つ建物を建てられるかを示す値であり、建物の階数が多いほど容積率は大きくなるということです。建ぺい率は平面的な割合を示し、容積率は立体的な割合を示しています。容積率の具体例として、敷地面積が100㎡で容積率が200%の場合、延べ床面積は最大で200㎡まで許可されます。ただし、延べ床面積に含まれる屋根裏部屋や地下室、ガレージなどの空間には緩和措置が適用される場合があり、上手に活用することで、設計の幅を広げることが可能です。

容積率を求める計算式は以下の通りです。

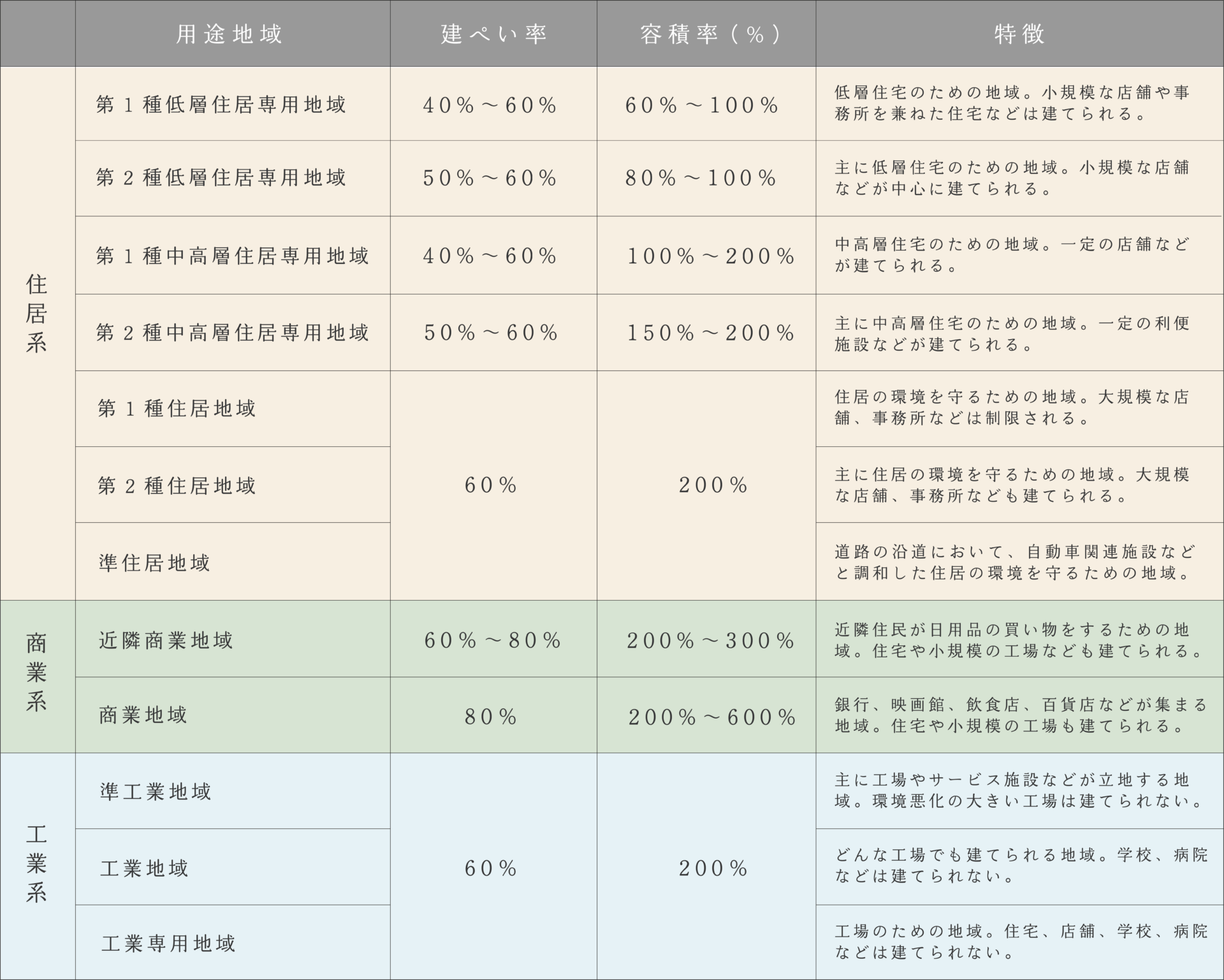

一般的に都市の周辺や将来都市化が見込まれる地域では、都市計画法に基づき、都市計画区域内の土地利用を効率的かつ適切に進めるために「用途地域」が定められています。用途地域は住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類に分類され、それぞれの地域で建物の種類や用途に制限が設けられています。この制限により、住宅街の中に大規模な工場やビルが乱立するなどの問題を防ぎ、住みやすい秩序ある街づくりが実現されています。

建ぺい率や容積率は、この用途地域ごとに指定されています。都市計画法によって建ぺい率は30%〜80%、容積率は50%〜1300%という枠組みが設けられており、地域ごとの値は都市の景観や機能に配慮しながら地方自治体によって細かく定められています。例えば、都市計画区域内の第一種低層住居専用地域では、建ぺい率や容積率が低く設定されており、落ち着いた住宅地としての街並みが維持されます。一方、商業地域ではこれらの制限が緩和され、高層建築が可能となり、商業活動が活発な街づくりを支えています。

以下に、浜松市における用途地域ごとの建ぺい率と容積率の上限値をまとめた表を記載いたします。

※ 令和6年4月1日現在

このように、用途地域ごとに異なる建ぺい率や容積率は、地域の特徴や将来像を反映した都市計画の核となっており、これらを理解し活用することで、持続可能で調和の取れた街づくりが実現されています。

秩序ある街づくりのために厳しく制限されている建ぺい率・容積率ですが、一定の条件を満たせば、建ぺい率・容積率には緩和規定が適用されます。次に、建ぺい率の緩和条件について解説いたします。

・2つの道路が隅角120度未満で交わる

・幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えない

・公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある

2.耐火建物による緩和

耐火建築物とは、柱・梁・床・屋根・壁などの主要構造部分に耐火性能の高い材質を使用し、火災時に最大3時間建物の倒壊を防ぐことができる建物です。この条件を満たすことで、建ぺい率の上限が10%加算され、建物設計の自由度が高まります。さらに、「角地による緩和」と「 耐火建物による緩和」を同時に満たす場合は、最大20%の建ぺい率加算が認められます。

2.建物内に駐車場がある場合

3.ロフト・屋根裏部屋がある場合

上記でご説明したように建ぺい率や容積率の上限値は、様々な条件によって異なってきます。さらに、より複雑な要因が関与することもあるため、いくつかの具体例を交えてご紹介いたします。

【 前提 】

160㎡の敷地が異なる2つの用途地域にまたがっている

A : 内100㎡ 第一種低層住居専用地域 ( 建ぺい率50%/容積率60%)

B : 内60㎡ 第一種中高層住居専用地域 ( 建ぺい率60%/容積率100%)

A : 100㎡ × 50% = 50㎡

B : 60㎡ × 60% = 36㎡

A + B = 86㎡

86㎡ ÷ 160㎡ × 100 = 建ぺい率 53.75%

【 容積率の計算 】

A : 100㎡ × 60% = 60㎡

B : 60㎡ × 100% = 60㎡

A + B = 120㎡

120㎡(A+B) ÷ 160㎡ × 100 = 容積率 75%

つまりこの土地に建てられることのできる建物の建築面積は、160×53.75%=建築面積86㎡(26.01坪)となり、延べ床面積は、160㎡×75%=120㎡(36.29坪)となります。

第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居専用地域、準住居地域の場合

その他の用途地域の場合

前面道路幅員が4mで準住居地域の場合

つまり前面道路の幅員が4mの場合、この土地の容積率の上限は160%となります。ただし、最終的に適用される容積率は「前面道路幅員で計算された容積率」と「用途地域で定められた容積率」のうち、低い方の値が採用されます。たとえば、この土地の用途地域で定められた容積率が140%であれば、より値の低い140%が適用されることになります。

今回は、建ぺい率と容積率について詳しくお話ししました。建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合を指します。これらの正確な知識を持つことで、家づくりの計画がより具体的で実現可能なものになります。また、用途地域ごとに異なる制限や、緩和条件のポイントなどを事前にしっかり確認しておくことで、土地探しをさらにスムーズに進めることができるでしょう。

花みずき工房では、土地探しから家づくりまで一貫してサポートいたします。少しでも「これってどうなんだろう?」と感じることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

住まいのご相談はこちらから >>