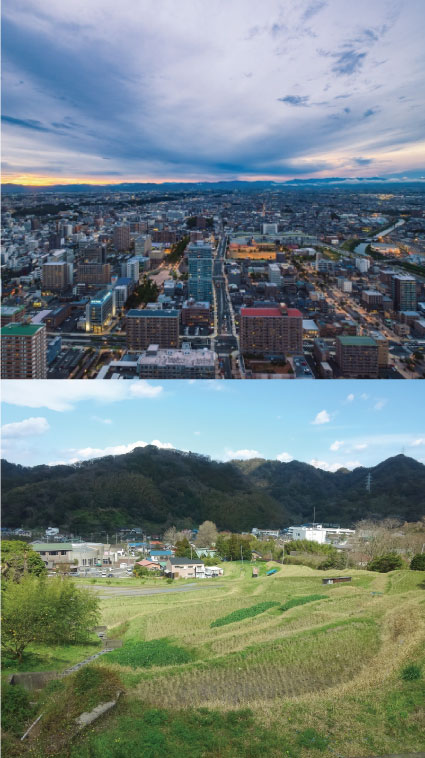

ハザードマップで学ぶ、浜松市の災害リスクと防災対策

家を建てる前に知っておきたい、

浜松市の防災のこと

浜松市の過去の災害と被害状況

浜松市はその地理的特性から、これまでに多様な自然災害に見舞われてきました。ここでは、浜松市が経験した過去の主な災害とその被害状況を、時系列でまとめさせていただきます。

1974年(昭和49年)7月7日:七夕豪雨

1974年7月7日から8日にかけて、静岡県全域を襲った集中豪雨、通称「七夕豪雨」は、浜松市にも甚大な被害をもたらしました。特に天竜市(現在の浜松市天竜区)では、2名の死亡、6名の負傷、22棟の家屋被害、約3,000世帯の浸水が報告されました。

2011年(平成23年)9月:台風15号による豪雨

2011年9月22日から24日にかけて、台風第15号の影響で静岡県全域が記録的な大雨に見舞われました。浜松市南部では、22日22時10分までの1時間に約110mmの猛烈な雨が降り、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。この豪雨により、市内各地で浸水被害や土砂災害が発生し、交通網にも大きな影響が出ました。

2018年(平成30年)7月:平成30年7月豪雨

2018年7月初旬、西日本を中心に発生した記録的な豪雨は、浜松市にも影響を及ぼしました。市内では河川の増水や土砂災害の危険性が高まり、一部地域で避難勧告が発令されました。幸いにも大規模な被害は報告されませんでしたが、住民の防災意識を再認識する契機となりました。

2019年(令和元年)10月:台風19号(ハギビス)

令和元年東日本台風とも呼ばれる台風19号は、関東・東北地方を中心に甚大な被害をもたらしましたが、浜松市でも強風や大雨による被害が発生しました。市内の一部地域で河川の氾濫や土砂崩れが起こり、住宅の浸水や農作物の被害が報告されました。また、停電や断水などのライフラインの障害も発生し、市民生活に大きな影響を及ぼしました。

2020年(令和2年)7月:令和2年7月豪雨

九州地方を中心に甚大な被害をもたらした令和2年7月豪雨は、浜松市でも大雨をもたらし、土砂災害の危険性が高まりました。市内の一部地域で避難指示が発令され、住民は緊張感を持って状況を見守りました。幸いにも大規模な被害は避けられましたが、防災対策の重要性が再認識されました。

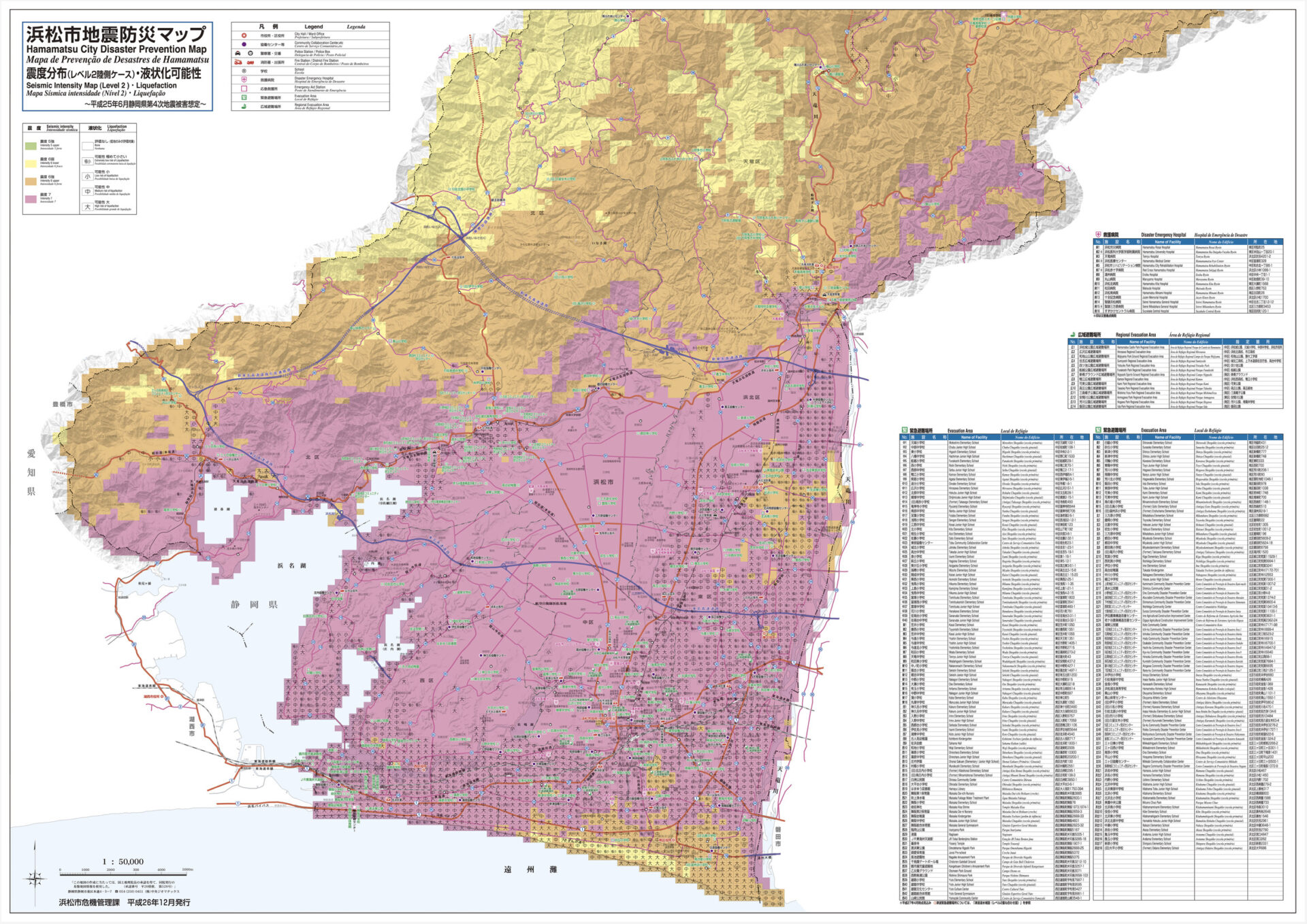

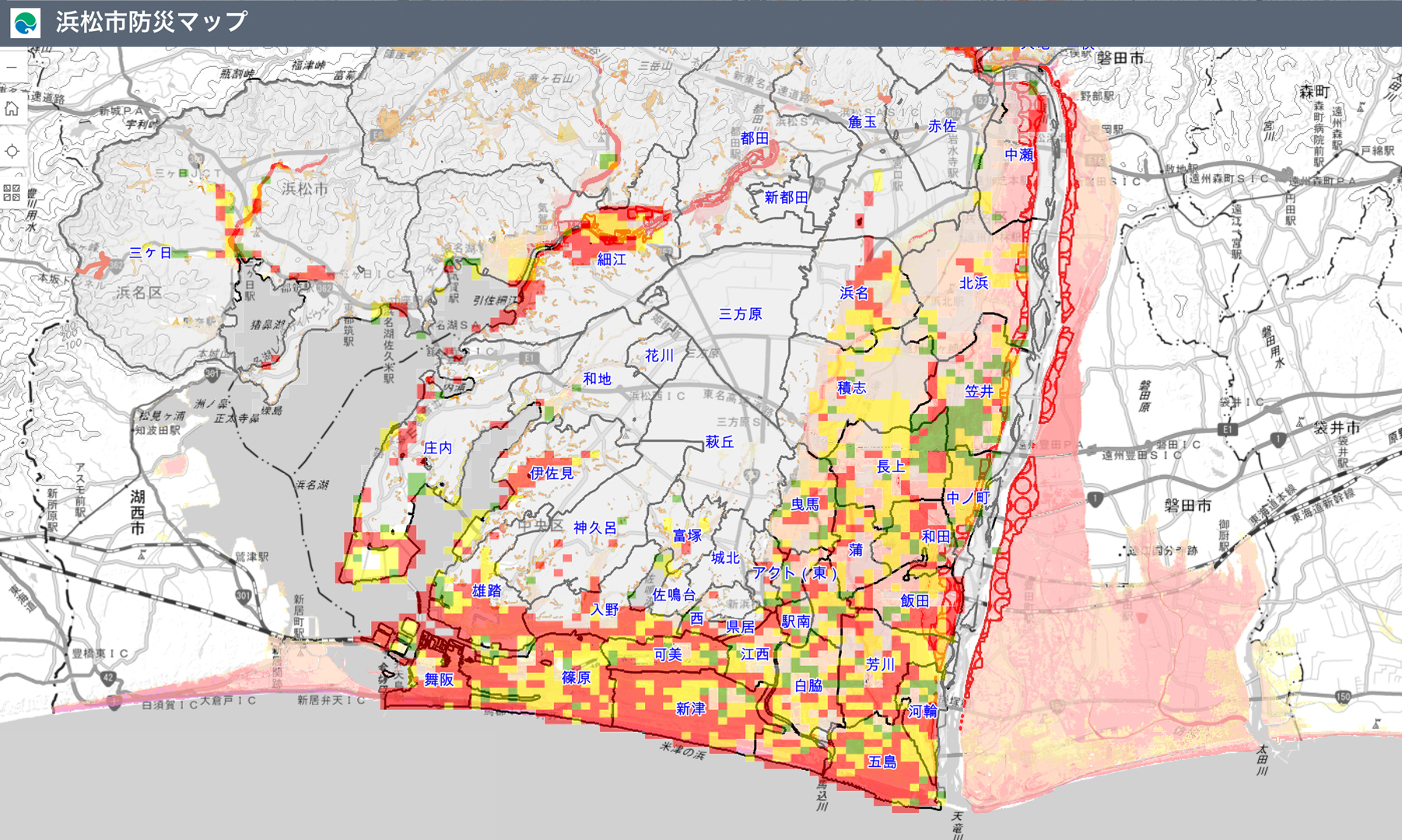

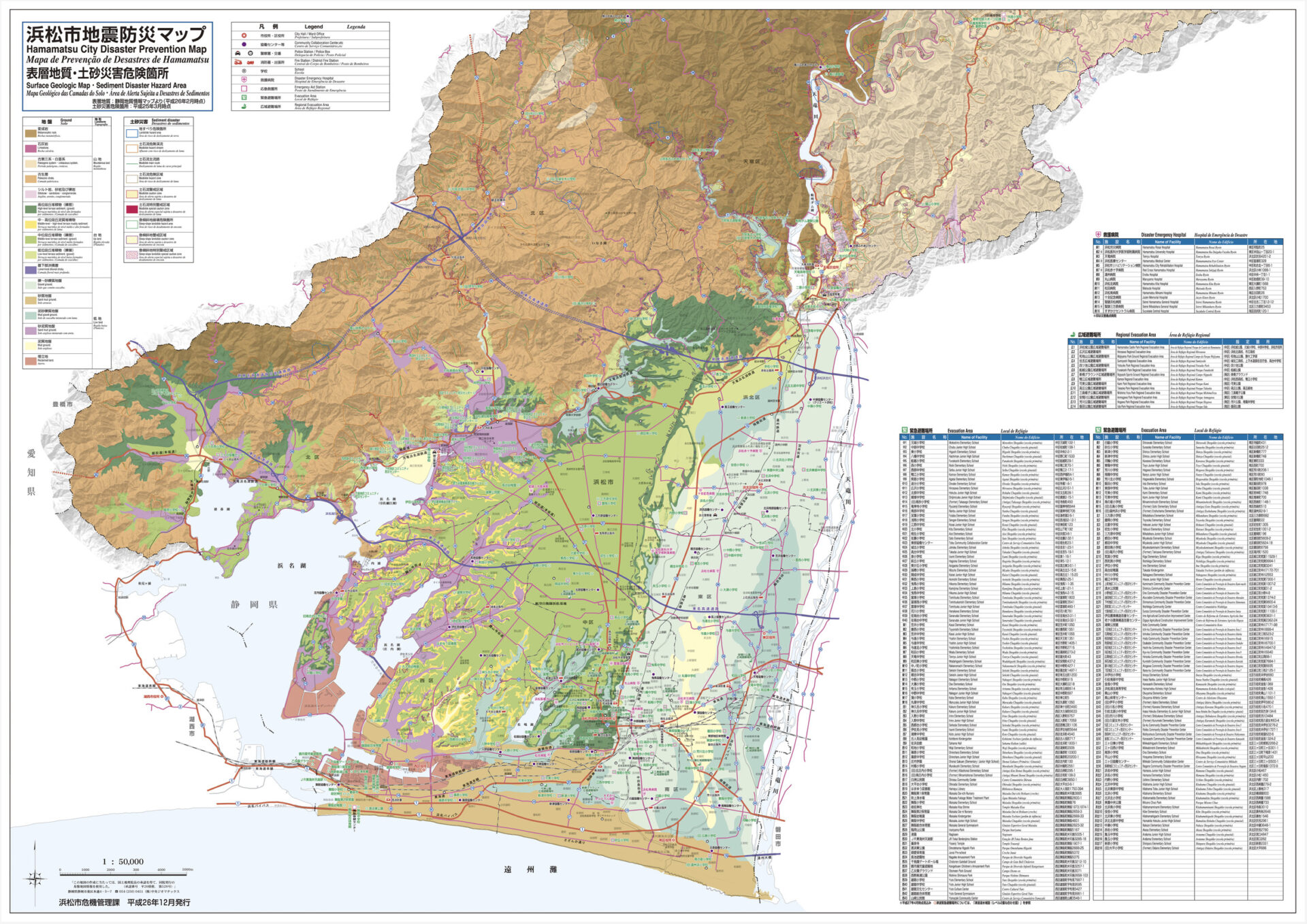

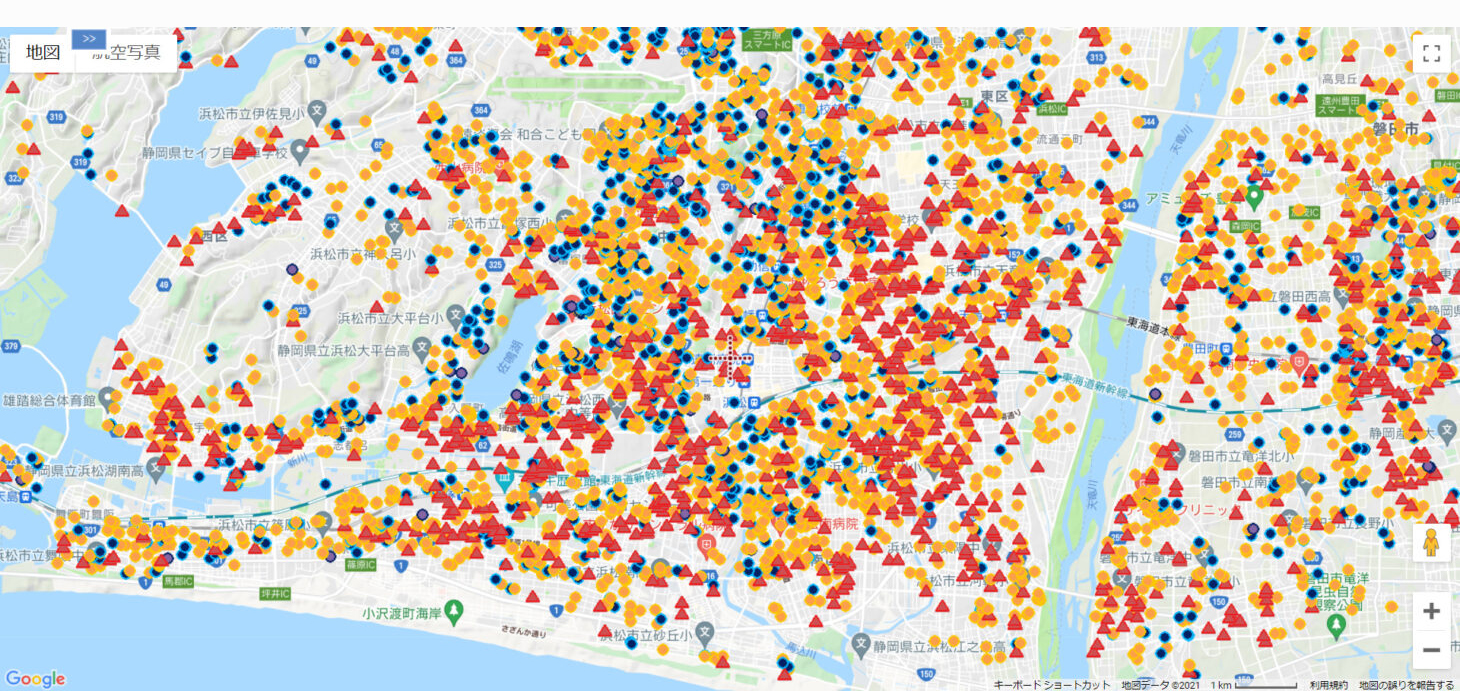

ハザードマップから見る、浜松市の災害リスク

浜松市が抱える様々な防災リスクを正確に把握し、適切な防災対策を講じるためには、ハザードマップの活用が不可欠となります。以下に、浜松市における主要な災害リスクとハザードマップの活用方法についてご紹介させていただきます。

1. 地震リスク

浜松市は南海トラフ巨大地震の影響を受ける可能性が高い地域に位置しています。この地震が発生した場合、強い揺れや液状化現象が懸念されます。ハザードマップでは、地震による揺れの強さや液状化の可能性が高い地域が示されています。市民はこれらの情報を基に、自宅や職場の耐震性を確認し、必要に応じて補強工事を検討することが重要です。

2. 津波リスク

南海トラフ巨大地震に伴う津波も、浜松市にとって重大な脅威です。特に沿岸部では、津波による浸水被害が予想されます。ハザードマップには、津波の浸水想定区域や浸水深が詳細に示されており、避難経路や避難場所の確認に役立ちます。沿岸部にお住まいの方や、海抜の低い地域にお住まいの方は、日頃から避難計画を立てておくことが求められます。

3. 洪水リスク

浜松市内を流れる天竜川やその支流は、大雨や台風の際に増水し、洪水を引き起こす可能性があります。ハザードマップでは、これらの河川が氾濫した場合の浸水想定区域や浸水深が示されています。これらの情報を活用して、浸水リスクの高い地域にお住まいの方は、家具の配置や貴重品の保管場所を工夫するなどの対策を講じることが重要です。

4. 土砂災害リスク

浜松市の山間部や丘陵地帯では、豪雨や地震により土砂災害が発生するリスクがあります。ハザードマップには、土砂災害警戒区域や特別警戒区域が示されており、これらの地域にお住まいの方は、避難場所や避難経路を事前に確認しておくことが重要です。また、降雨状況に応じて早めの避難を心掛けることが求められます。

浜松市では、市の公式ウェブサイトや防災関連のポータルサイトでハザードマップを公開しています。これらのマップは、地域ごとの詳細な災害リスク情報を提供しており、市民は自分の住む地域のリスクを容易に確認することができます。また、国土地理院の「ハザードマップポータルサイト」では、全国の災害リスク情報を地図上で確認することが可能です。

浜松市のハザードマップはこちら >>

浜松市で利用できる災害補償と支援制度

浜松市では、自然災害による被害を受けた市民に対し、さまざまな補償や支援制度を提供しています。以下に主な制度をご紹介します。

・災害見舞金

火災や風水害により被害を受けた世帯に対し、以下の見舞金が支給されます。

住居の全焼または全壊:1~5人世帯で10万円、6人以上の世帯は1人増すごとに2,000円加算

住居の半焼または半壊:1~5人世帯で5万円、6人以上の世帯は1人増すごとに1,000円加算

住居の床上浸水:1世帯あたり2万円

死亡の場合:1人ごとに10万円

重傷の場合:1人ごとに5万円

・災害弔慰金

台風や地震などの災害により死亡した方の遺族に対し、以下の弔慰金が支給されます。

生計を主として維持していた場合:500万円

その他の場合:250万円

・災害援護資金の貸付け

災害により負傷、または住居や家財に損害を受けた世帯の生活再建を支援するための貸付制度です。貸付額や条件は被害の程度や世帯の所得額により異なります。例えば、住居が全壊した場合、最大350万円の貸付けが可能で、返済期間は10年(据置期間3年)で、利率は年1%(保証人を立てる場合は無利子)となっています。

これらの支援制度を活用することで、被災者の生活再建や事業の復旧が促進されます。詳細や申請方法については、浜松市の公式ウェブサイトをご確認いただくか、各区役所の担当窓口にお問い合わせください。

家を建てる前に確認したい地盤

浜松市で新築を計画する際、地盤の特性を十分に理解しておくことは、建物の安全性と耐久性を確保する上で極めて重要です。以下に、家を建てる前に確認すべき地盤に関するポイントと、その調査方法について詳述します。

・地盤の特性とリスクの把握

地盤の性質は、建物の安定性や耐震性に直接影響を及ぼします。特に、軟弱地盤や液状化の可能性がある地域では、地震時に建物が沈下したり傾いたりするリスクが高まります。そのため、事前に地盤の特性を把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。花みずき工房では、100万件以上の調査実績があるJHSのオンラインサービス(旧地盤モール)を使用し、お客様が購入を検討している土地周辺の地盤データを確認させていただきます。

・地盤調査の実施

具体的な地盤の状態を確認するためには、専門的な地盤調査が必要です。主な調査方法として以下のものがあります。

ボーリング調査(標準貫入試験):地中に穴を掘り、土質や地下水位を直接確認する方法で、高精度なデータが得られます。

スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験):小規模建築物向けの一般的な調査方法で、地盤の支持力を評価します。

表面波探査法:地盤の支持力だけでなく、沈下量も調査できる方法です。

これらの調査結果を基に、必要に応じて地盤改良や基礎設計の見直しを行うことが推奨されます。

安心して暮らすための住まいの工夫

浜松市で安心して暮らすためには、災害リスクを考慮した住まいづくりが不可欠です。地震や津波、台風などの自然災害に備えた工夫を取り入れることで、より安全で快適な生活を送ることができます。ここでは、具体的な対策について紹介させていただきます。

1. 耐震性の高い建物設計

浜松市は南海トラフ地震の影響を受けやすいため、住宅の耐震性を高めることが重要とされています。現在の建築基準法では、新築住宅に耐震基準が義務付けられていますが、さらに構造計算を用いた「耐震等級3以上」の設計を選ぶことで、より安全な住まいを実現することができます。また、木造住宅の場合、地盤に合わせた適切な基礎工事を行い、耐震構造と制振装置を組み合わせることで、地震エネルギーを分散させる揺れに強い住まいを実現することができます。

2. 液状化や浸水に強い住宅の工夫

浜松市の一部地域では、地震時に液状化のリスクがあるため、事前の地盤調査と適切な地盤改良が求められます。杭基礎や表層改良などの施工方法を検討し、地盤の強度を確保しましょう。さらに、洪水や津波のリスクがある地域では、床を高く設計する「高床式住宅」や、基礎を高くすることで浸水被害を軽減する工夫が有効です。

3. 火災や台風に強い建材の選定

台風が多い浜松市では、強風や飛来物による被害を防ぐために、耐風性の高い窓ガラスや雨戸を設置することが推奨されます。また、屋根材には飛ばされにくいガルバリウム鋼板や瓦を選び、外壁材には耐火性に優れたサイディングやモルタルを採用することで、火災や暴風雨への耐性を高めることができます。

4. 停電・断水への備え

災害時のライフライン寸断に備えて、太陽光発電システムや家庭用蓄電池の設置を検討すると安心です。さらに、井戸水や雨水利用設備を導入することで、断水時でも生活用水を確保できます。備蓄用の飲料水や食料を一定量ストックしておくことも大切です。

浜松市は地震や津波、台風などの自然災害リスクがあるため、災害に強い安全な住まいづくりが不可欠となります。本コラムでは、過去の災害事例やハザードマップの活用、利用可能な災害補償制度、家を建てる前の地盤確認、耐震・制震技術を活かした住まいの工夫について紹介いたしました。事前の備えと適切な建築計画を行うことで、災害に強く、安心して暮らせる住環境を実現できます。防災意識を持ち、より安全な住まいづくりを心掛けましょう。